活動報告 知床財団へ訪問しました

知床財団は、1988年に設立されて以来30年以上にわたって環境教育や普及啓発、野生生物の保護管理・調査研究、森づくりなどを行ってきた公益財団法人です。

100平方メートル運動とは、かつて乱開発の危機にあった知床国立公園内の開拓跡地を保全し、原生の森を復元する取り組みのこと。

今回は、シカ対策として弊社商品『ワイルド』の状況を現地視察してまいりました。

尚、平成8年から『ワイルド』が採用されています。

過去記事:『自然共生の森づくり』

Index

知床財団 活動詳細

背景:土地所有の経緯

北海道開拓期以降、知床地域の土地は都市部の不動産業者によって買い集められた経緯があります。当時、地元の地主は高額買取の提案に応じ、相当範囲の土地が次々と売却されました。

その後、地域を守ろうとする関係者・支援者が寄付等さまざまな資金調達手段を用いて買い戻しを進め、最終的に対象となる土地の買い戻しが完了しました。現在、当該土地は「知床役場(※正式名称要確認)」が所有(または管理)しているとされています。

自然再生と維持管理・寄付

土地を可能な限り自然状態に戻す取り組みを、知床自然センターが中心となって担っています。主な活動は以下のとおりです。

- 植栽(現地環境に適した樹種の導入)

- 苗木育成(育苗施設・現地育成)

- 獣害(主にエゾシカ)対策:ネット巻き・侵入防護構造物 等

- 保守・維持管理(植栽後の補植、資材補修 等)

これらの活動には継続的な維持管理費が必要なため、財団では寄付(募金)を広く募集しています。

インバウンド対応とガイド講習

近年、インバウンド(海外からの観光客)が増加し、毎日のように訪問者がある状況です。そこで、地域ガイド・自然解説員向けの講習会を開催し、来訪者への適切な説明と安全かつ環境配慮型の利用を促進しています。

講習では、植栽地におけるシカ被害防止策の解説に合わせ、グリーンコップ社製資材「ワイルド」についても都度紹介しています。この方法は知床の条件に基づく対策であり、北海道外ではそのまま適用できない場合もありますが、シカ被害という共通課題を抱える地域にとって参考資料となるよう情報提供を行っています。

シカ被害の現状(重点樹種:ハルニレ)

知床地域内で特に被害が多い樹種はハルニレです。ネット等による防護を行わない場合、ほとんどの個体でシカによる樹皮剥ぎ(はぎ)食害が確認されます。

このため、植栽後はハルニレを中心に防護ネットの巻き付けを実施しています。

植栽仕様と実証試験

植栽に用いる樹種は原文で「〇〇」と記載されているため未確定ですが、概ね20年生(20年ほど育成した)の木を移植・植栽する方針です。深雪を考慮すると、若齢・低樹高個体では冬期に頭頂部がシカ等に食害され成長が阻害されるため、ある程度育った個体を導入しています。

財団では、植栽木について「ネット巻き有り」「ネット巻き無し」の区画を設け、成長量や被害の有無を比較する実証試験を行っています。その結果、ネット未設置区の苗木はほぼ育たない(成長が著しく抑制される)傾向が確認されています。

シカ侵入防護技術(間伐材活用)

全国的に苗木に対するシカ食害防止の実証が多数行われていますが、知床財団では地域資源である間伐材を活用したローカル適応型の防護技術を採用しています。

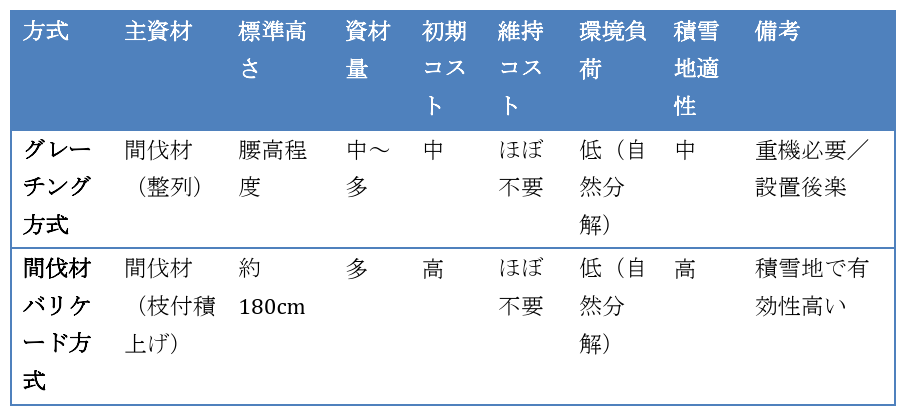

- グレーチング方式

間伐材を一定間隔で地面に対して立てる/並べる形で設置し、シカの侵入を物理的に抑制する方法です(原文:高さは「腰くらい」)。資材量は中程度~多、設置には重機を要する場合があります。初期費用はかかるものの、設置後の維持管理はほぼ不要で、間伐材はやがて分解して自然に還るため環境負荷が小さい点が利点です。

- 間伐材バリケード(枝付き積上げ)方式

枝を払わずそのまま倒した間伐材を高さ約180cmまで積み上げ、侵入を阻止する方法です。グレーチング方式よりも多量の間伐材と重機が必要で、設置コストは高くなりますが、積雪地条件下でより高い防護効果(確実性)が期待できます。こちらも基本的にメンテナンスフリーで、自然分解性に優れています。

- 防護方式比較(参考)

重機使用抑制と馬搬の検討

知床財団の基本姿勢として、山林内での重機稼働をできるだけ減らしたいという考えがあります。理由は、重機による土壌の圧密・撹乱が自然回復の妨げになる可能性があるためです。

代替手段として「馬搬(ばはん)」の導入を検討しています。北海道内には馬搬を実施している事例が少なくとも1件確認されています。馬搬は馬の維持管理費や可搬重量の制限といった課題がある一方、自然状態への影響を小さく抑えられる利点があります。

河川生態系の回復(魚道整備)

知床の河川では、ダム建設の影響によりサケ・マス類の遡上数が大幅に減少しました。その結果、これら魚類を餌資源とするシマフクロウの個体数も激減したとされています。

状況改善のため、クラウドファンディングを活用して魚が遡上できる「魚道」を整備しました。魚道は木材や石など自然素材を用いて施工されており、現在は魚にタグ(装置)を装着して遡上状況を追跡・評価している段階です。

生態系理念:海―川―山の栄養循環

知床財団が最も重視する考え方の一つが「海・川・山を結ぶ栄養循環」です。海で育った魚が川を遡上して栄養を内陸にもたらし、その魚を熊や鳥が捕食して残骸(有機物)を山へ還元する――この循環が森林を育て、森林は清流をつくり、再び魚にとって良好な生息環境を形づくります。この循環を守り、次世代へ継承することを財団の使命と位置づけています。

視察を終えて

- 知床の自然について

知床の森を元の姿に戻すために、町や知床財団などが協力してさまざまな活動を続けてきました。その成果は今、目に見える形で現れています。私自身もこの取り組みに心を動かされ、個人としても、また会社としても、寄付という形でこの再生の力になりたいと強く思いました。

- シカの食害問題について

日本全国でシカの数が増えすぎ、苗木などの植物が食べられる被害が広がっています。中には、今まで被害がなかった地域でも起こるようになってきました。地域によって状況が違うため、それぞれの場所に合った対策を考えることが大切です。これからも、地域の実情に合わせた対策を考え、取り組んでいきたいと思います。

- 川と海と山のつながりについて

魚が海から川を上ってくることで、森にも海の栄養が運ばれていることを改めて知ることができました。川に魚道を作ったことで、魚を食べるシマフクロウの数も増えているそうです。森のことだけを考えるのではなく、海や川までふくめて自然のつながりを考えることが大切だと感じました。

- これからのチャレンジについて

私たちが知床の森のためにできることは、シカによる食害を防ぐための資材を研究・開発していくことだと考えています。また、知床のような寒冷地と私たちの地域では環境が大きく違うため、互いに情報を共有し合うことも、とても大切だと思います。